ACTANEWS.CO.ID – OPINI, Konsep diktator proletariat yang ditawarkan Karl Marx kerap dianggap sebagai sebuah utopia. Banyak kalangan menilainya mustahil diwujudkan di dunia nyata, apalagi ketika kapitalisme tampak begitu kuat dalam menguasai sistem ekonomi global. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, embrio dari gagasan itu justru berpotensi lahir dari Indonesia.

Bagi Marx, masyarakat tanpa kelas adalah tujuan akhir dari sejarah perjuangan manusia. Namun, banyak pengkritiknya menyebut hal itu sebatas determinisme ekonomi klasik yang tidak realistis. Kapitalisme dianggap mampu bertahan karena fleksibilitasnya menjawab tantangan zaman mulai dari menghindari surplus produksi, menciptakan pasar baru, hingga menekan pemberontakan melalui kekerasan dan ancaman. Akibatnya, prediksi keruntuhan kapitalisme kerap dicap sebagai “mimpi di siang bolong.”

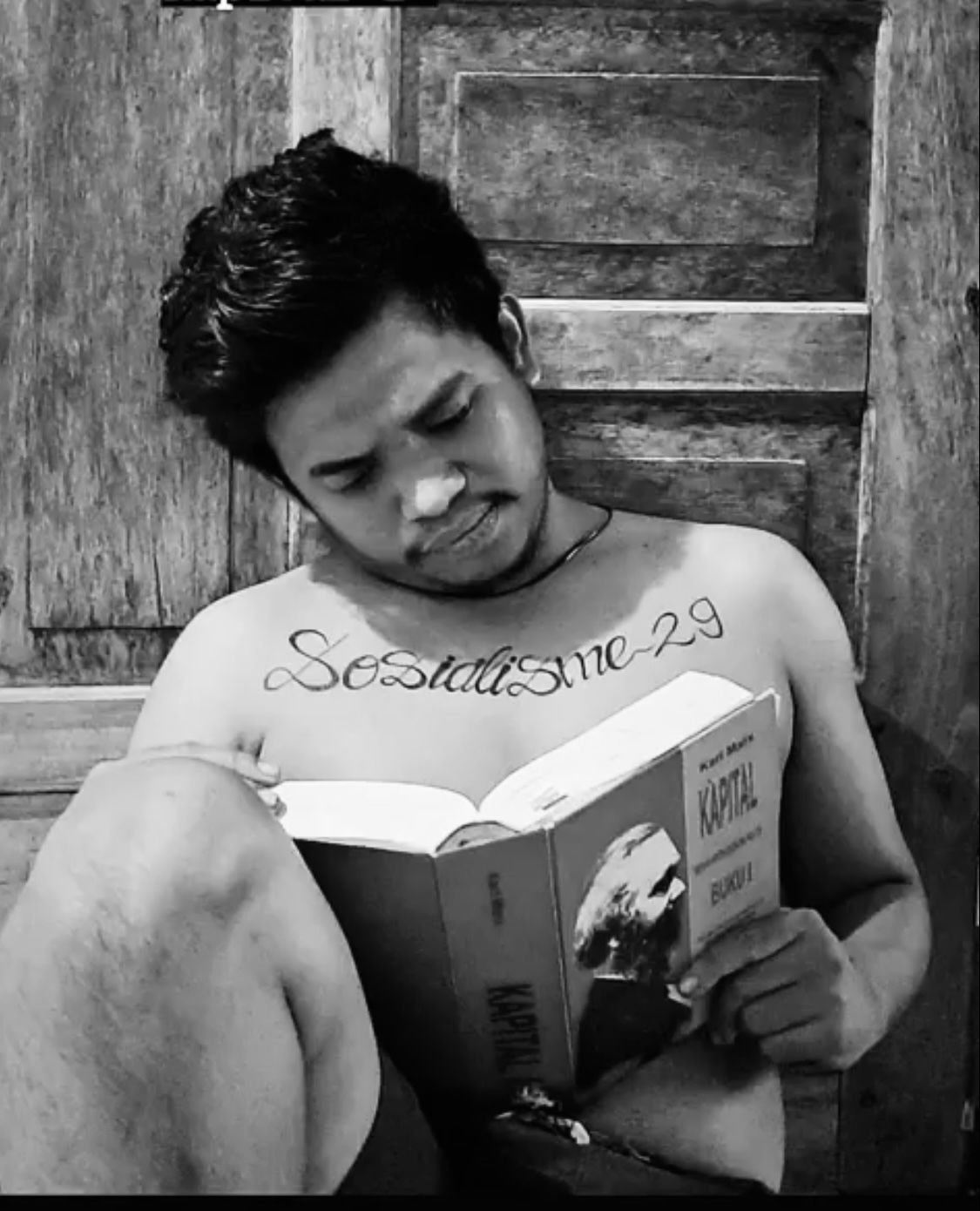

Manusia modern lalu diarahkan hidup seperti “arus air kotor”: lahir, sekolah, bekerja, menikah, beranak, lalu mati tanpa dinamika dan perlawanan. Marxisme pun sering terjebak dalam tidur panjang, lupa pada inti pemikiran Marx: bahwa seluruh perjuangan hidup manusia berawal dari upaya memenuhi kebutuhan dasar makan dan minum.

Di tengah pertumbuhan populasi dunia yang pesat, ketersediaan sumber daya alam semakin menipis akibat monopoli segelintir orang. Kapitalisme memastikan penguasaan atas tanah, tambang, laut, dan seluruh sumber penghidupan tetap berada di tangan 1% manusia, sementara mayoritas hanya menjadi pekerja atau bahkan terbuang.

Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, seharusnya mampu berdaulat secara politik dan berkeadilan secara ekonomi. Namun realitas menunjukkan sebaliknya. Hidup rakyat bergantung pada kerja-kerja ekonomi yang penuh ketidakpastian: menjadi buruh industri, bertani, melaut, berdagang, bahkan hingga menempuh jalan terjal seperti mengemis, mencuri, atau berjudi demi sekadar bertahan hidup.

Pemerintah memang mencoba menawarkan kebijakan yang tampak manusiawi, seperti program makan bergizi gratis. Namun, bila ditinjau dengan kerangka Materialisme Dialektika Historis, langkah tersebut hanyalah solusi kosmetik. Unsur material dasar tidak terpenuhi karena negara masih tegak di atas puncak kekuasaan kapitalisme.

Sumber daya alam di Indonesia tetap dikuasai kaum 1%. Pemerintah malah sibuk menjaga kepentingan mereka dengan memberikan tunjangan bagi legislator, melakukan efisiensi anggaran yang membebani daerah, dan mengubah budaya feodal menjadi pajak yang semakin mencekik rakyat. Sementara itu, utang negara membengkak, borjuasi kecil menjerit, dan proletariat semakin sulit memperoleh makanan.

Dalam kondisi seperti ini, muncullah bentuk-bentuk perlawanan spontan: pencurian, perjudian, penjarahan kecil-kecilan, hingga protes yang berujung pada pembakaran dan perusakan. Fenomena ini bisa dibaca sebagai embrio dari diktator proletariat yang dibicarakan Marx—yakni lahirnya revolusi dari perut yang lapar.

Jika sistem kapitalisme tetap dibiarkan, maka pada saat bonus demografi mencapai puncak sementara sumber daya semakin habis, kekacauan (chaos) tidak terhindarkan. Pada titik itu, proletariat akan dipaksa merebut alat-alat produksi dari tangan kapitalis, bahkan dengan darah sekalipun.

Di sinilah diktator proletariat berperan sebagai revolusi total: aksi massa untuk merebut makanan, minuman, tempat tinggal, tanah, pabrik, dan kantor dari kaum 1%. Hanya dengan jalan itu masyarakat tanpa kelas yang selama ini dicap utopis akan terwujud, dibangun oleh manusia Indonesia sendiri. (RA)

Leave a Reply